Роковая дуэль Михаила Лермонтова, на которой он был убит, произошла в городе Пятигорске, на склоне горы Машук. В память о трагическом событии здесь был установлен мемориал. Место дуэли Лермонтова стало одной из главных достопримечательностей Пятигорска. Здесь проходят памятные мероприятия, посвященные поэту, а также экскурсии, рассказывающие о его жизни и трагической гибели.

В Пятигорске

За дуэль с французом Эрнестом де Барантом 18 февраля 1840 г. Лермонтов, известный к тому времени поэт и автор романа «Герой нашего времени», был арестован и предан военному суду. По воле Николая I он был отправлен снова на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк.

Зимой 1840—1841 гг. Лермонтов съездил в Петербург, в отпуск. Весной 1841 г. он возвратился на Кавказ. По дороге к месту своей службы — к стоянке Тенгинского полка, в крепости Темир-Хан-Шуры в Дагестане, Лермонтов узнал, что на водах собралась компания его друзей.

Вместе со своим родственником и близким другом Алексеем Столыпиным (по прозвищу «Монго») он заехал в Пятигорск, где им удалось получить разрешение коменданта на лечение минеральными ваннами. Это было распространенной практикой того времени: офицеров направляли на кавказские воды для восстановления здоровья.

Столыпин и Лермонтов сняли на двоих скромный домик под камышовой кровлей. Лермонтов вел светский образ жизни, посещал балы и вечеринки и часто бывал в обществе местной молодежи. Особенно часто общество молодежи собиралось в доме генерала П.С. Верзилина, у которого было три дочери — Эмилия, Надежда и Аграфена. Именно в гостиной этого дома произошел конфликт с Мартыновым Н.С., приведший к трагедии.

Конфликт

Николай Мартынов, отставной майор, был старым знакомым Лермонтова. Они вместе учились в юнкерской школе в Петербурге. Мартынов, человек самолюбивый и вспыльчивый, часто становился объектом шуток и насмешек Лермонтова. Поэт, известный своим острым языком и склонностью к сарказму, нередко подтрунивал над Мартыновым, высмеивая его манеру одеваться, говорить и вести себя. Эти шутки, которые Лермонтов, вероятно, считал безобидными, глубоко задевали Мартынова.

«С самого приезда своего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, где бы мог он сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет, одним словом, все, чем только можно досадить человеку, не касаясь до его чести. Я показывал ему, как умел, что не намерен служить мишенью для его ума, но он как будто не замечает, как я принимаю его шутки…

На вечере в одном частном доме, за два дня до дуэли, он вывел меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову, на каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился положить этому конец».

Из показаний Мартынова на следствии.

Эмилия Верзилина (в замужестве Шан-Гирей) так вспоминает произошедшее 13 июля 1841 г. у нее дома: «Собралось к нам несколько девиц и мужчин… Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Лев Пушкин… и принялись они вдвоем острить свой язык наперебой… Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его “montagnard au grand poignard” (“горцем с большим кинжалом”)…

Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово “poignard” (“кинжал”) разнеслось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: “Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах”, – и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание “язык мой враг мой” Михаил Юрьевич отвечал спокойно: “Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями”. Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора…

После уж рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: “Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?” Мартынов ответил решительно: “Да”, – и тут же назначили день» (Е.А. Шан-Гирей. «Воспоминание о Лермонтове«).

Близкий друг Лермонтова Михаил Глебов снимал квартиру вместе с Мартыновым. Когда тот попросил его быть секундантом, Глебов всячески пытался склонить его к примирению, но попытки не увенчались успехом.

Дуэль

Дуэль состоялась 15 июля (по старому стилю) 1841 г. около 7 часов вечера, на северо-западном склоне горы Машук, в нескольких верстах от Пятигорска. Подробности ее по-прежнему остаются до конца невыясненными. Это случилось потому, что дуэли были запрещены в России и их участникам грозило серьезное наказание.

Согласно официальному следствию секундантов было только два — Михаил Глебов и Александр Васильчиков, но скорее всего они добровольно приняли на себя удар, чтобы другие не пострадали. Другими вероятными секундантами были близкие друзья поэта Алексей Столыпин и Сергей Трубецкой. Столыпин уже участвовал в дуэли Лермонтова с Барантом секундантом, а Трубецкой был на плохом счету у Николая I и сослан на Кавказ за разные провинности. Кроме них на дуэли присутствовали и зрители, но имена этих офицеров были скрыты и не упоминались при дознании.

По свидетельствам современников, никто, включая Лермонтова, не воспринимал дуэль всерьез. Поэтому и докторов не позвали, и экипаж не приготовили, на случай, если кто-то будет ранен. Все были почему-то уверены, что это шутка, а не дуэль. Вероятно, все считали, что невозможно убить человека из-за столь ничтожного повода. К тому же Мартынова считали другом Лермонтова, с которым они были давно знакомы, вместе учились в школе юнкеров. Лермонтов сразу говорил, что стрелять в противника не будет.

Из воспоминаний Васильчикова А.И.: «Мы отмерили с Глебовым тридцать шагов; последний барьер поставили на десяти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на десять шагов по команде «марш». Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову, и скомандовали: «Сходись!»

Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него.

Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди раненые или ушибленные. Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом – сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие» (А.И. Васильчиков. «Несколько слов о кончине М.Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н.С. Мартыновым»).

Сразу после дуэли разразилась страшная гроза. Пораженные страшным исходом, присутствующие разъехались, успев договориться, как вести себя дальше на следствии. Мартынов — сдаваться в комендатуру, Васильчиков — за доктором.

«С свинцом в груди лежал недвижим я;

Глубокая еще дымилась рана,

По капле кровь точилася моя».«Сон» М.Ю. Лермонтов (1841 г.)

«Тело Лермонтова все время лежало под проливным дождем, накрытое шинелью Глебова, покоясь головою на его коленях. Когда Глебов хотел осторожно спустить ее, чтобы поправиться — он промок до костей — из раскрытых уст Михаила Юрьевича вырвался не то вздох, не то стон; и Глебов остался недвижим, мучимый мыслью, что, быть может, в похолоделом теле еще кроется жизнь» (П.А. Висковатый «Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова».

Вернувшийся Васильчиков не смог привезти ни врача, ни повозку для тела. Глебов и Столыпин отправились в Пятигорск, где с большим трудом был наконец-то нанят экипаж, чтобы перевезти тело убитого. Лермонтова доставили домой, где он жил со Столыпиным.

Похороны

Михаила Лермонтова похоронили 29 июля на кладбище в Пятигорске. Прощание с поэтом превратилось в торжественное и скорбное шествие. Гроб несли представители всех полков, в которых он служил: Нижегородского драгунского, Тенгинского пехотного, Лейб-гусарского и Гродненского гусарского.

«Убитого на дуэли по правилам нашим священник не хотел отпевать, но деньги сделали свое дело, … в сопровождении целого Пятигорска, священника и музыки, мы отнесли Михаила Юрьевича на руках в последнее его жилище…Дамы забросали могилу цветами и многие из них плакали».

(Арнольди А.И. «Лермонтов в Пятигорске в 1841 г.»)

По просьбе бабушки поэта — Елизаветы Арсеньевой, с разрешения императора Николая I, тело в свинцовом гробу было перевезено в родовое имение в селе Тарханы Пензенской губернии. Перезахоронение состоялось 23 апреля 1842 года — рядом с могилами матери и деда. Бабушка, пережившая смерть единственного и горячо любимого внука лишь на четыре года, после своей кончины была похоронена рядом с ним.

Наказание за убийство поэта оказалось неожиданно мягким. Николай I приговорил Николая Мартынова к трехмесячному аресту на гауптвахте Киевской крепости и церковному покаянию сроком на 15 лет. На деле же покаяние длилось всего пять лет.

Секунданты дуэли — Глебов и Васильчиков — не понесли никакого наказания. Первый был прощен за тяжелое ранение, полученное на войне, а второй — благодаря покровительству своего отца, князя Иллариона Васильчикова, одного из самых доверенных лиц императора. Некоторые исследователи жизни и творчества Лермонтова называют Александра Васильчикова «тайным врагом» поэта.

Николай Мартынов дожил до 60 лет и скончался в 1875 г. Всю оставшуюся жизнь он испытывал общественное осуждение и презрение. Был похоронен в родовой усадьбе Знаменское. В 1925 г. в здании поместья была размещена Алексеевская школьная колония. По воспоминаниям современников, воспитанники колонии выкопали останки Мартынова и утопили их в пруду — как символическое возмездие за гибель Лермонтова.

Мемориал на месте дуэли

Дуэль Михаила Лермонтова с Николаем Мартыновым вошла в историю русской культуры как трагическое и в то же время нелепое событие. Это была вторая по счёту дуэль в русской литературе, унесшая жизнь гениального поэта в расцвете его таланта. Если дуэль Пушкина часто называют неизбежной — он защищал честь своей жены, — то причина конфликта между Лермонтовым и Мартыновым была малозначительной и не касалась вопросов чести или достоинства.

Первый камень на предполагаемом месте гибели поэта был установлен в 1878 г. пятигорскими фотографами Г. И. Раевым и А. К. Энгелем. Спустя несколько лет, в 1881 г., появился скромный обелиск из машукского камня высотой 70 см. Это был первый настоящий памятник, установленный почти через 40 лет после трагедии.

В 1901 г., к 60-летию гибели поэта, по проекту главного архитектора Кавказских Минеральных Вод И. И. Байкова был установлен временный памятник. Он представлял собой высокую полукруглую ограду с пятиметровой тумбой и прямоугольными столбами, украшенными лепными венками и рельефами. На концах ограды стояли металлические жертвенники с венками, а в центре размещался гипсовый бюст Лермонтова, выполненный скульптором Л. А. Шодким. Уже к 1907 г. памятник оказался сильно поврежден морозами и актами вандализма.

В 1913 г. было принято решение установить новый, более долговечный памятник и приурочить его открытие к 100-летию со дня рождения Лермонтова. Средства на строительство выделили местные власти, а проект поручили скульптору Борису Микешину. Он в то время работал над лермонтовским памятником у Кавалерийского училища в Санкт-Петербурге.

Завершить работы к юбилею — июлю 1914 г. — не удалось: началась Первая мировая война. Памятник открыли лишь в октябре 1915 г., без торжеств, и сам автор проекта не присутствовал.

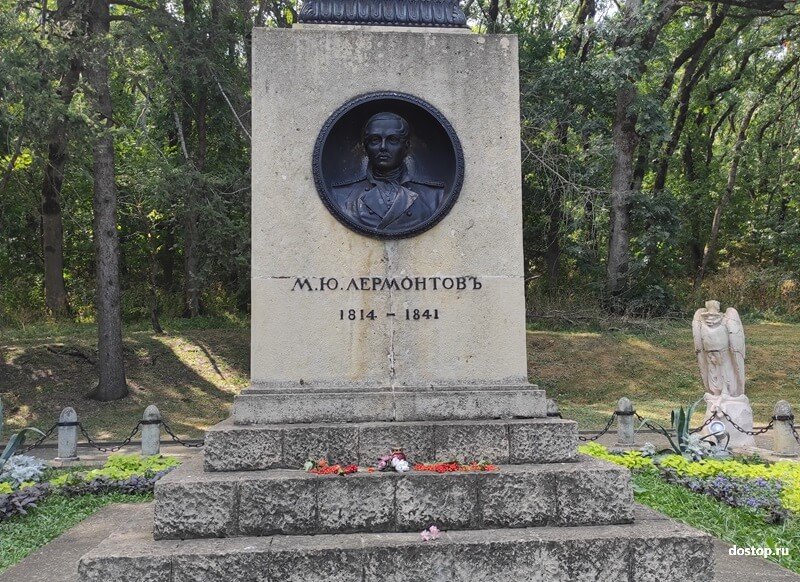

Монумент выполнен в виде пирамиды из светлого кисловодского доломита. В круглой нише обелиска помещен бронзовый бюст поэта в форме офицера Тенгинского пехотного полка. На обелиске выбито имя Михаила Юрьевича Лермонтова и годы его жизни.

Ограда вокруг памятника была спроектирована петербургскими скульпторами Л. А. Дитрихом и В. В. Козловым. Она выполнена в форме квадрата из бетонных столбиков в виде пуль, соединенных металлическими цепями. В каждом углу установлены бетонные грифы — символические птицы-могильщики, ожидающие добычу.

Стоит отметить, что в первоначальном проекте Микешина ограда не предусматривалась. Скульптор выразил резкое недовольство тем, что его замысел был нарушен. Тем не менее, власти установили ограду — вероятно, ради сохранности памятника.

Начало дороги к месту дуэли украшено монументальными пилонами с колоннами — так называемыми Лермонтовскими воротами. Они были построены в 1951 г. по проекту архитектора Б. П. Светлицкого и установлены при повороте с проспекта Калинина.

Неподалеку от места дуэли начинается маршрут восхождения на гору Машук, отсюда до Провала ведет асфальтированная дорога и пешая тропа. Рядом, в 15 минутах ходьбы расположена железнодорожная станция «Лермонтовская». Автобусная остановка находится в 8 минутах ходьбы.

Место дуэли стало одним из самых посещаемых «лермонтовских» мест в Пятигорске. Ежегодно 27 июля (по новому стилю), в день смерти поэта, здесь проходят поэтические чтения и памятные мероприятия.