Сенатская площадь в Санкт-Петербурге известна памятником Петру I, с легкой руки Пушкина названным Медным всадником, и восстанием декабристов 14 декабриста 1825 года — неудачной попыткой государственного переворота, предпринятой группой дворян, большая часть которых являлась гвардейскими офицерами и ветеранами Отечественной войны 1812 года.

Сенатская площадь является самой старейшей и одной из главных площадей Санкт-Петербурга. Александровским садом она соединена с двумя другими главными площадями города — Исаакиевской и Дворцовой. Сад был открыт в 1872 году на месте Адмиралтейской площади и стал популярным местом прогулок горожан, но разрушил ансамбль центральных площадей.

Сейчас большую часть Сенатской площади занимают деревья Александровского сада, которые летом скрывают Исаакиевский собор и западный фасад Адмиралтейства. К сожалению, увидеть их красоту издали нельзя. Часть площади, рядом с Медным всадником, отведена под газоны.

Несколько фактов о Сенатской площади

- Сенатская площадь получила свое название в 1738 году, после того как здесь было построено здание Сената. До этого называлась Исаакиевской площадью, так как здесь (на месте Медного всадника) находилась Исаакиевская церковь. Впоследствие она была разобрана, так как из-за близости Невы фундамент храма подмывался.

- В 1763 году Сенатская площадь была переименована в Петровскую, из-за установки памятника Петру Великому, но навание среди горожан не прижилось, ее продолжали называть по прежнему.

- В 1925 году — 100 -летний юбилей восстания декабристов площадь была названа Декабристов. В 2008 году ей было возращено историческое название, площадь снова стала Сенатской.

- Во время Великой Отечественной войны Медный всадник не пострадал, он был накрыт мешками с землей и песком, обшит досками и бревнами.

- Из-за блокады в 1942-1943 годах на площади Декабристов выращивали картошку. Под огороды использовали все площади и парки Ленинграда.

- Сенатская площадь благодаря декабристам, воспринимается, как символ свободы. В советские годы здесь встречались диссиденты и проводили акции. В наши дни здесь проходят оппозиционные митинги и одиночные пикеты.

Сенатская площадь на карте

Сенатская площадь в Санкт-Петербурге

Ближайшая станция метро: Адмиралтейская

Сенатская площадь является законченным архитектурным ансамблем. C северной стороны ее границей является Адмиралтейская набережная Невы, на юге — Александровский сад, примыкающий к величественному Исаакиевскому собору. На западе — здания Сената и Синода, соединенные аркой — великолепное творение Карла Росси, на востоке — Адмиралатейство.

С Сенатской площади открывается панорама на противоположный берег Невы — Университетскую набережную. На которой находятся Меньшиковский дворец, здание Двенадцати коллегий, Кунсткамера, — памятники петровского барокко.

Здания Сената и Синода

Здания Сената и Синода в стиле позднего классицизма были построены в 1834 году по проекту архитектора Карла Ивановича Росси. Стилистически они повторяют замысел здания Главного штаба на Дворцовой площади, также созданного Росси: торжественная арка над Галерной улицей соединяет здания, объединяя их в единое целое.

Арка — это символ единения государства и церкви (Синод — высший церковный орган РПЦ). Благодаря данной арке в Петербурге XIX века появился каламбур: «Сенат и Синод живут подАрками», намекая на корумпированность церковного и государственного аппаратов.

Главный фасад зданий Сената и Синода обращен к Сенатской площади и создает ее парадный ансамбль, который был разрушен засаженным Александровским садом. Лоджии с десятиколонными коринфскими портиками повторяются в центре каждого корпуса. Угол Синода, выходящий на Английскую набережную к Неве закруглен и также украшен колоннадой.

Строительство осуществлялось под руководством архитектора Александра Штауберта, аллегорические скульптуры создали известные скульпторы: И.Леппе, В.Демут-Малиновский, С.Пименов, П. Свинцов, Н.Устин, Н.Токарев, П.Соколов. Скульптурная композиция над аркой выполнена Демут-Малиновским: две сидящие женщины Благочестие и Правосудие, между ними геральдический щит с гербом Российской империи.

После революции в зданиях Сената и Синода находилось Государственное управление архивами, а после распада СССР в здание Синода открылась Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. В 2006 году Конституционный суд переехал из Москвы в Санкт-Петербург и разместился в здание Сената.

Медный всадник

На Сенатской площади находится самый известный памятник императору Петру I — Медный всадник. На самом деле он сделан из бронзы, а название появилось благодаря одноименной поэме Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник», написанной в 1833 г.

Петр в лавровом венце с поднятой рукой сидит верхом на вздыбленном коне, под копытами которого находится змея. Он возносится на гранитную скалу — пъедестал почета великого правителя. Памятник олицетворяет победу Петра Великого над природой. На постаменте начертано: «Екатерина II Петру I Лета 1782» на русском и латинском языках.

Идея возведения памятника основателю Санкт-Петербурга принадлежала Екатерине II, стремившейся подчеркнуть преемственность своей власти и выразить почтение Петру Великому. Для реализации проекта был приглашен французский скульптор Этьен Морис Фальконе, прибывший в Россию в 1766 г. Работа над монументом длилась с 1768 по 1778 гг. Торжественное открытие состоялось 7 (18) августа 1782 г.

Исаакиевский мост

Исаакиевский наплавной мост — это первый и единственный мост через Неву, разбиравшийся в зимнее время. Он соединял Васильевский остров с Адмиралтейским. Название моста происходит от Исаакиевской церкви, которая находилась на месте памятника Петру I. Такие мосты также называли плашкоутными, плашкоут — небольшое грузовое судно, которое использовали, как опору для наплавного моста.

Интересно, что основатель Санкт-Петербурга был против мостов, переправа между островами города осуществлялась водным транспортом, преимущественно на лодках. Мосты в городе разрешалось возводить только в случае крайней необходимости. По мнению Петра I мосты мешали судоходству, частые наводнения и штормы могли повредить их, а самое главное — император воспринимал Петербург, как Северный Амстердам, и приучал горожан перемещаться на судах.

Первый мост был построен после смерти Петра в 1727 году. Постоянные мосты в Петербурге начали строить только в середине XIX века. В 1850 году Исаакиевский мост передвинули выше по течению реки — на место существующего сейчас Дворцового моста. На старое место он был передвинут в 1912 году из-за строительства постоянного Дворцового моста. Исаакиевский мост освещался керосиновыми фонарями, от чего и сгорел дотла в 1916 году, больше не восстанавливался.

Рядом со зданием Сената на набережной Невы сохранились гранитные ступени, куда весной после ледохода подводился мост. Такие же ступени сохранились на противоположном берегу Невы — перед дворцом князя Александра Меншикова

Декабристы на Сенатской площади

14 декабря 1825 года здесь, на Сенатской площади, произошли драмматичные события, вошедшие в историю, как восстание декабристов. Воспользовавшись возникшим межцарствием, когда император Александр I умер, второй брат Константин не принимал престол, но и не отказывался от него публично, третий брат Николай решает занять трон.

В день присяги армии новому императору декабристы решают действовать, что идет вразрез с их первоначальными планами — восстание планировалось позже. Декабристы хотели помешать принести присягу, а также захватить Зимний дворец, арестовать царскую семью, заставить Сенат огласить «Манифест к российскому народу», отменявший крепостное право, учреждавший Конституцию и временное революционное правительство.

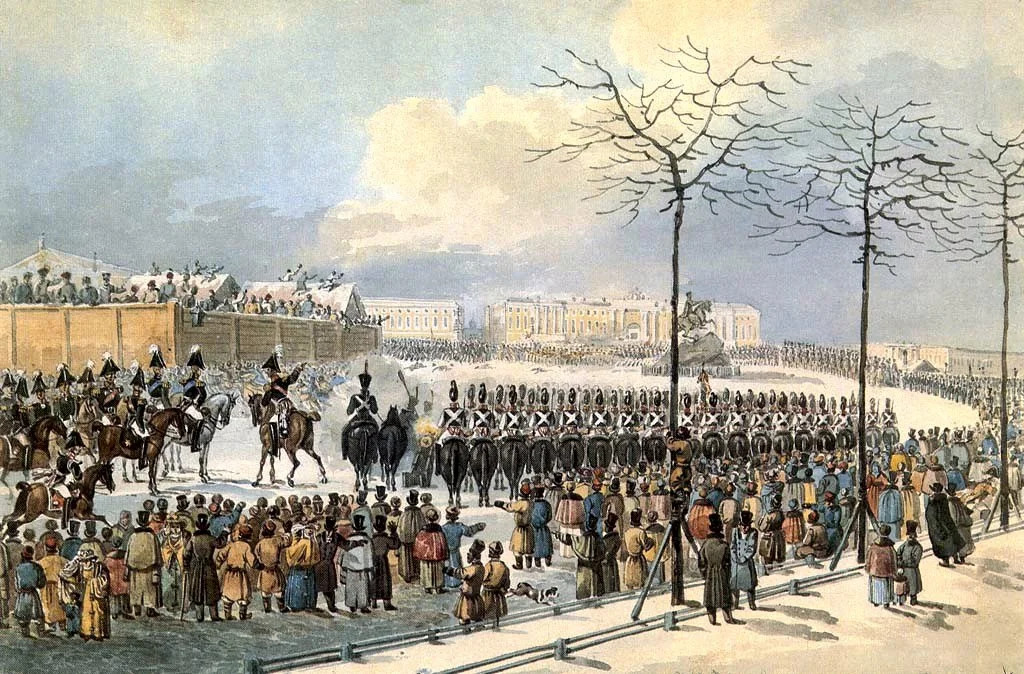

Для этого около 30 офицеров-декабристов привели на Сенатскую площадь, где располагался Сенат, сначала Московский лейб-гвардейский полк, а потом 2-ой батальон Гренадерского полка и Гвардейский морской экипаж. Солдатам и матросам не стали рассказывать об истинной цели, их привлекают к мятежу рассказами, что Николай пытается свергнуть Константина — законного наследника, и узурпировать власть.

К 12 часам дня около 3 тыс. человек выстроились в форме каре у Медного всадника и ждали дальнейших команд. Вместе с ними на площади находилась огромная толпа зевак всех возрастов и сословий. Но с самого утра у декабристов все шло не по плану, Николай и его окружение уже знали о готовящемся восстании. В Сенате уже никого нет, декабристы опоздали.

Заговорщиков просят разойтись парламентеры от Николая, в том числе уважаемый солдатами генерал Милорадович. После его речи у мятежных солдат начинается волнение, чтобы они не последовали за Милорадовичом, в спину ему стреляет Каховский и смертельно ранит. Не дождавшись своего выбранного руководителя, так называемого диктатора, князя Трубецкого, декабристы долго не могли выбрать нового. Наконец-то им выбран князь Оболенский, но Николай за это время успел мобилизоваться и привести верные ему полки на Сенатскую.

С наступлением темноты Николай командует стрелять по восставшим. Сначала выстрелы холостые, стреляли сначала выше голов, потом по каре. Декабристы сначала отвечали ружейной стрельбой, потом ряды рассыпались и разбежались. Пушечные ядра падали на лед Невы, лед ломался и люди, пытающиеся перейти на противоположный берег провалились в воду и тонули. Существует две версии о жертвах в тот день. По основной версии погибших было 1271 человек, преимущественно гражданских из толпы. По другой версии погибших в тот день было около 80 человек.

Почти два столетия прошло с того дня, как на Сенатскую площадь вышли заговорщики, названные впоследствие декабристами. На протяжение этих лет менялись правители и политический строй в России, но никто больше из высших слоев общества не посвятил Отчизне «души прекрасные порывы». Самые умнейшие и образованейшие дворяне того времени, из самых богатых семей, многие из них герои Отечественной войны 1812 года, победители Наполена и освободители Европы, так называемый цвет нации, хотели освободить крестьян от крепостного права и отменить самодержавие.

Побывав в заграничных военных походах 1813-1815 гг. и увидев либеральную Европу, в которой не было рабства, перемен в своем Отечестве захотели многие. В воздухе носились надежды на реформы, в каждом обществе обсуждались идеи улучшения государства. Но тщетно… Император Александр I сначала допустил возможность отмены крепостного права, но не сделал ни одного шага в этом направление.

Атмосферу умонастроениений того времени всех лучше передают стихи Пушкина. Многие из декабристов были его друзьями и хорошими знакомыми, он разделял их чувства и мысли, хотя формально и не входил в революционное общество. В каждом тайном обществе и кружке из рук в руки переходили свободолюбивые стихи Пушкина: «К Чаадаеву», «Деревня», «Вольность».

«Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный

И рабство, падшее по манию царя,

И над отечеством свободы просвещенной

Взойдет ли наконец прекрасная заря?»А.С. Пушкин «Деревня»

Не подготовленная, как следует попытка госпереворота оказалась неудачной. Никто из заговорщиков не захотел брать на себя ответственность за насилие и проливать кровь. Восстание декабристов было подавлено, пять человек приговорены к повешению: Бестужев-Рюмин, Пестель, Муравьев-Апостол, Рылеев, Каховский. Во время казни в Петропавловской крепости у последних троих порвались веревки и они были повешены вторично, на что Рылеев заметил: «Несчастная страна, где они даже не знают, как тебя повесить».

121 декабрист были осуждены на каторгу и поселение в Сибирь. 11 из 21 жен декабристов отправились за своими мужьями в Сибирь, хотя Николай разрешил им развестись. Что касается солдат-участников восстания, около 200 человек из них были приговорены к телесным наказаниям, часть из них были забиты до смерти палками, остальные отправились на Кавказ, где велись военные действия.

Так началось тридцатилетнее царствование Николая I, прозванного в народе Палкиным, за сверхжестокие телесные наказания в армии. В Европе его называли «жандарм Европы», а саму империю «тюрьмой народов» за подавление революций в Европе.